近年来喜欢钢笔的人好像多了不少,也有些练字的朋友接触到了钢笔。这篇文章讲钢笔的发明历程及结构原理(各部分名称),就是给刚入笔坑的小白提供指导,帮助大家更好地了解钢笔。

(下面是自己写的,如有错误请评论区指正)。

1809年,第一批贮水笔专利诞生,钢笔的前身出现(这玩意没有钢笔尖)。早期贮水笔的缺点很明显,经常断墨,压一下活塞(这玩意不是现在说的活塞,具体是啥我也不知道,不过无关紧要)才能继续写,而且容易漏墨。

1829年,英国人詹姆士·倍利研发出了钢笔尖,钢笔的雏形出现,但是此时还是蘸水笔,没有现代的毛细系统(其实就是笔舌,即和笔尖贴在一起那玩意),和现代玻璃笔相似(但是是钢制尖)。

1884年,美国保险公司雇员华特曼因为钢笔漏墨而导致他失去了一笔单子,于是他便研制出了第一支现代意义上的钢笔。解释一下,现代钢笔指的是带有毛细上墨系统(后面会详细介绍)并可以储存墨水的钢笔。

这时钢笔已经诞生了,后续也就有了各种各样的上墨方式,有我们熟悉的挤压上墨、推拉吸墨器上墨、旋转上墨器上墨和墨囊上墨,也有笔友才知道的活塞上墨、真空上墨、潜艇上墨、负压上墨、滴入上墨、毛细上墨、按压上墨以及虹吸上墨(过于小众的就不说了)。具体的以后再讲。

这个很多人都很熟悉吧?挤压上墨,名称很多,也可以叫胶囊上墨等等。这个很多人都很熟悉吧?挤压上墨,名称很多,也可以叫胶囊上墨等等。

推拉吸墨。吸墨器的一种。推拉吸墨。吸墨器的一种。

旋转吸墨器和这个原理是一样的,只不过这个是用笔杆储墨的,储墨量更大。旋转吸墨器和这个原理是一样的,只不过这个是用笔杆储墨的,储墨量更大。

先讲结构。

分明尖和暗尖(先解释一下,暗尖就是笔尖只露出几毫米的,明尖则是基本露出,有一些露出7毫米左右的叫半包尖)。

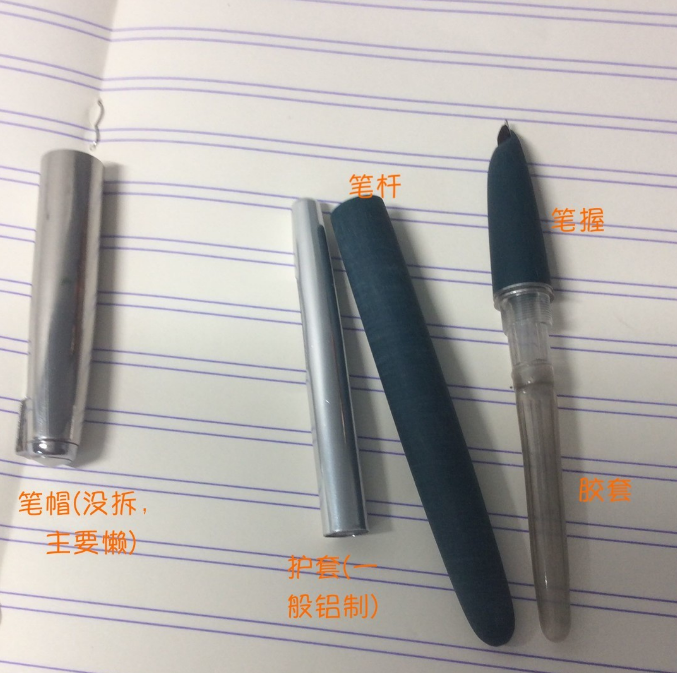

1、暗尖(下面用的是自己以前文章的图):

先拧开。

有一些暗尖也用旋转吸墨器,结构大体和明尖相同,就不说了。

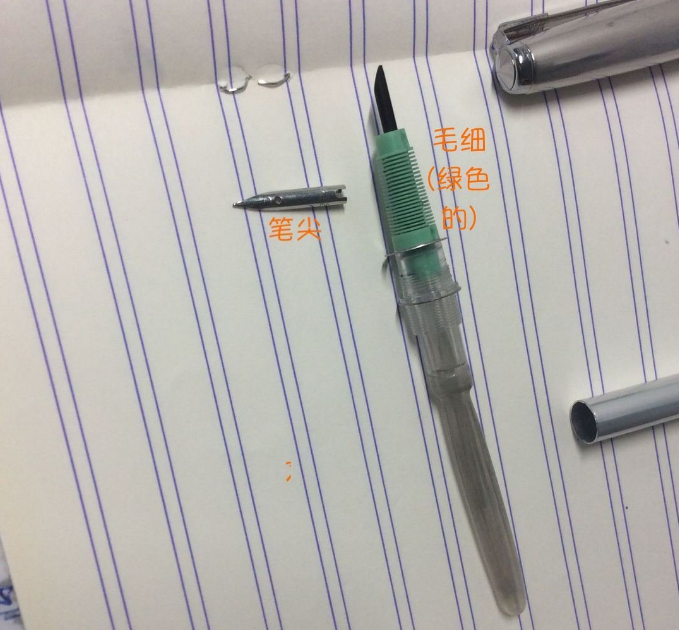

2、明尖:

笔杆笔帽啥的都一样。下面拿最近买的弘典517D(开箱以后发)实例。

笔尖就是那个像刀似的东西拔下来。这个大家应该都知道吧。

铱粒是那个小圆球,我怕你们看不清。这个是印度尖,也叫IPG。

贴一张外国网站的图:

注:其实买一支透明示范钢笔更容易理解(全身基本透明的钢笔)。

毛细现象(又称毛细管作用)是指液体在细管状物体内侧,由液体与物体之间的附着力和表面张力组合,令液体在不需施加外力的情况下,流向细管状物体的现象。——wikipedia

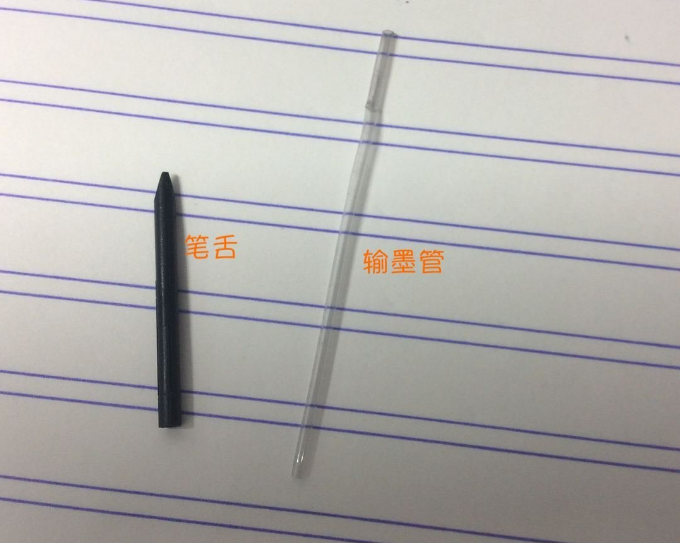

大多数笔舌都有一条输墨道,利用毛细现象把墨水从贮墨点输送到笔尖。鳍片具有控制墨水流量的作用,一般藏在笔握里面。

笔舌要与笔尖对齐,紧紧地安装在笔尖背面才能输送墨水,并且输墨道或鳍片里不能有任何堵塞。墨水还要有一定的黏度才可以通过毛细现象从笔舌中输送出来。这就是为什么钢笔一定要使用钢笔墨水。如果使用了其它墨水(比如水分墨水、毛笔墨水等),人品好则出墨不顺畅,人品差则是墨水里含有胶质,胶质在笔舌里面会变硬,这样的话整个笔舌会被毁掉。